Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 25,14-30.

"Jésus parlait à ses disciples de sa venue ; il disait cette parabole : « Un homme, qui partait en voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens.

A l’un il donna une somme de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un seul, à chacun selon ses capacités. Puis il partit.

Aussitôt, celui qui avait reçu cinq talents s’occupa de les faire valoir et en gagna cinq autres.

De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres.

Mais celui qui n’en avait reçu qu’un creusa la terre et enfouit l’argent de son maître.

Longtemps après, leur maître revient et il leur demande des comptes.

Celui qui avait reçu les cinq talents s’avança en apportant cinq autres talents et dit : ‘Seigneur, tu m’as confié cinq talents ; voilà, j’en ai gagné cinq autres. -

Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton maître. ‘

Celui qui avait reçu deux talents s’avança ensuite et dit : ‘Seigneur, tu m’as confié deux talents ; voilà, j’en ai gagné deux autres. -

Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton maître. ‘

Celui qui avait reçu un seul talent s’avança ensuite et dit : ‘Seigneur, je savais que tu es un homme dur : tu moissonnes là où tu n’as pas semé, tu ramasses là où tu n’as pas répandu le grain.

J’ai eu peur, et je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t’appartient. ‘

Son maître lui répliqua : ‘Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n’ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l’ai pas répandu.

Alors, il fallait placer mon argent à la banque ; et, à mon retour, je l’aurais retrouvé avec les intérêts.

Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a dix.

Car celui qui a recevra encore, et il sera dans l’abondance. Mais celui qui n’a rien se fera enlever même ce qu’il a.

Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dehors dans les ténèbres ; là il y aura des pleurs et des grincements de dents ! "

A l’époque de Jésus, on ne parlait pas des “hommes de talent” ; on ne disait pas d’un tel : “il a du talent”. Et je crois ces expressions ont pour origine notre parabole d’aujourd’hui. Jésus raconte donc une histoire des serviteurs à qui leur patron avait confié sa fortune avant de partir en voyage. Le talent dont il parle ne symbolisait ni un quotient intellectuel ni des aptitudes humaines. C’était du métal, du vrai qui pesait 35 à 60 kg et représentait une somme colossale équivalent environ à 6000 journées de travail.

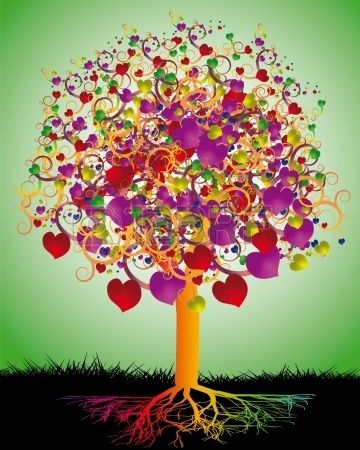

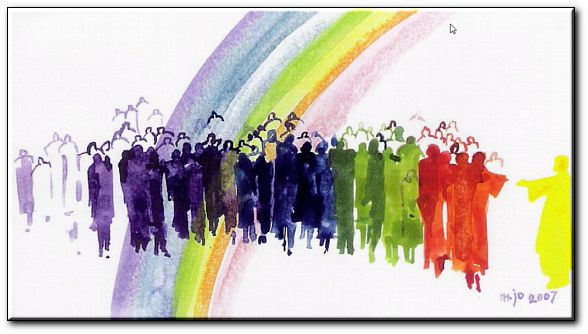

Jésus dépasse sans doute les limites du vraisemblable pour laisser entendre qu’il parle en réalité d’un autre genre de dépôt : la nature à cultiver et protéger, les conditions de vie à humaniser, les capacités de chacun à développer, ou enfin l’annonce de l’amour de Dieu pour tous. Toutes ces actions concrètes qui s’essaient à incarner l’amour de Dieu. Ce qui faisait dire un jour à Friedrich Hölderlin : “Dieu crée le monde comme la mer crée la plage : en se retirant.”

Les deux premiers serviteurs sont apparemment présentés pour le suspense. Eux ont fait ce qu’il fallait, et on se demande naturellement ce qui va arriver au troisième. Si, au moins, il avait placé le talent quelque part pour qu’il rapporte ! Mais non ! Il l’a mis en terre ! Ceci dit, le droit rabbinique lui donnait raison : enfouir dans le sol un dépôt confié était à l’époque un moyen légitime et très sûr contre les voleurs. Pourtant, le maître, n’en tient aucun compte et l’accuse d’être un serviteur mauvais. Et, sur cet homme, légalement irréprochable, la sentence tombe. Une fois de plus, Jésus ne s’inquiète pas beaucoup du droit !

Quand Matthieu écrit son évangile, les chrétiens ont déjà longtemps cru que le retour de Jésusallait être immédiat. Et la fin du monde n’arrivant pas, ils se relâchaient et doutaient sans doute un peu. En leur redisant la parabole des talents, l’évangéliste les invitait au courage et à l’action. Sans doute il vise surtout les pharisiens et les scribes qui pensaient être de bons serviteurs de la Loi et qui la mettaient à l’abri de toute déformation. Ils l’enfouissaient dans des formules et des règles minutieuses. Le message de Dieu était ainsi en sécurité. Que pouvait-on leur reprocher ? Et Jésus leur déclare : “De ce trésor, de cette Parole qui est semence de vie, qu’en avez-vous fait ?”

Rien à voir avec le sens appauvri de cette parabole toutes les fois qu’on l’a lue comme une petite histoire pour donner des leçons de morale ? En réalité, la question est : que faisons-nous de la Parole de Dieu qui nous est confiée ? “Dieu veut, dit G. Ringlet, qu’on risque sa Parole comme un financier audacieux risque son capital. Avec l’immense différence que ce pardon multiplié, cet amour qui rapporte gros sont vraiment à la portée de tous les porte-monnaie.” En bref, Jésus décrit deux manières contraires de gérer sa vie : ou bien sous le registre de la confiance, ou bien dans la peur. La foi et l’amour, la confiance et la générosité ne peuvent rester enfermées, ni dans la terre ni dans un coffre. Le 3° serviteur est mauvais parce qu’il a pris Dieu pour un homme dur et qui fait peur. Il y a erreur sur la personne puisque Dieu n’est qu’amour. Le cœur qui aime ne craint jamais de rencontrer à l’improviste celui ou celle que son cœur ne cesse d’attendre.

Et le cœur qui aime exerce ses talents d’une tout autre manière. Connaissez-vous l’histoire des trois tailleurs de pierre ? Ils sont en train de travailler sur un chantier. Un passant s’arrête et demande à chacun d’eux ce qu’il fait. Le premier répond : “Je taille des cailloux, tu le vois bien !”Le deuxième : “Je gagne de l’argent pour nourrir ma famille.” Le troisième, enfin, dit : “Je bâtis une cathédrale”. Tous trois font le même travail. Mais chacun d’eux donne un sens différent à son travail. Et nous, quel sens donnons-nous à toutes nos activités de ce monde ?

Trois petites phrases comme je les aime pour notre semaine :

- “Enterrer ou semer ? C’est la même geste, mais l’un est d’avarice, l’autre de générosité.”

- “L’homme est tellement occupé à améliorer les conditions matérielles de sa vie qu’il ne trouve guère le temps de s’améliorer lui-même.”

- “A quoi bon entasser pour garder ? Vous ne pourrez pas toujours vous promener avec vos citernes. Soyez donc des sources. C’est moins encombrant et plus efficace.”

Robert TIREAU, Prêtre du diocèse de Rennes